「トイレ研究」で東大に入学した“21歳女子学生”の野望

原田怜歩(らむ)さん(21、経済学部4年)は、中学生のころから公共トイレの調査・研究に打ち込んできたトイレ研究家だ。いまは「トイレの選択肢を増やす」ことを目標に公共トイレのデータ化、配置の最適化などを東大で研究するかたわら、それを社会実装するための手段として自身でプロデュース会社も経営している。「トイレ」で東大に入った女子学生とは一体どんな人物なのか。

元記事

AERA DIGITAL(朝日新聞出版が運営)

https://dot.asahi.com/articles/-/254843?page=1

「トイレ研究」で東大に入学した“21歳女子学生”の野望 「男性用・女性用以外の“第三のトイレ”を当たり前に」

2025.04.22

本文抜粋

原田さんにとって、トイレは小学校時代からの関心事だった。なぜなら仲の良かった友人が、男の子として生まれながらも、女性としての性自認を持つトランスジェンダーだったからだ。

「どちらの性のトイレに入るか」

今も多くのトランスジェンダーを悩ませる問題にその友人も直面していた。生物学的には男性、見た目も男の子。だから女性トイレには入れない。かといって、男性トイレにも入りたくない――そんな友人の思いを原田さんも共有していた。

「だから、遊べる場所がかなり限られていたんです。多目的トイレがある公園や、トイレが男女共用のお店しか選べなかった。トイレの選択肢がないことで生活が制限されることを友人と共に体感しました」

短期留学の経験

一方、原田さん自身にとってはトイレは快適でくつろげるプライベート空間だった。そんな常識が覆されたのが、中学3年の夏休み。アメリカ・フロリダ州に短期留学したときだった。

「家族に会えないことも、日本食が食べられないことも平気だったけれど、唯一ホームシックを感じたのがトイレでした。街中のトイレはどこもあまり清潔ではなく、上下に隙間があって隣の音も全部聞こえてくる。落ち着ける空間ではなかったんです」

そのことをホストファザーに漏らすと、「アメリカにもおもしろいトイレがある」と大学に行くことを勧められた。そこで見たのがオールジェンダートイレだったという。

「男性用、女性用のトイレがしっかりあったうえで、第三のトイレとしてオールジェンダートイレが共存していました。こうしたトイレがあれば、トランスジェンダーの人だけじゃなく、女の子を連れたパパや男の子を連れたママも気兼ねなく使えるし、女性用が混んでいるときにそっちを使うという選択も可能になる。トイレの選択肢を増やすことがいろいろな人の役に立つと感じたんです」

クラファンなどで約200万円を調達

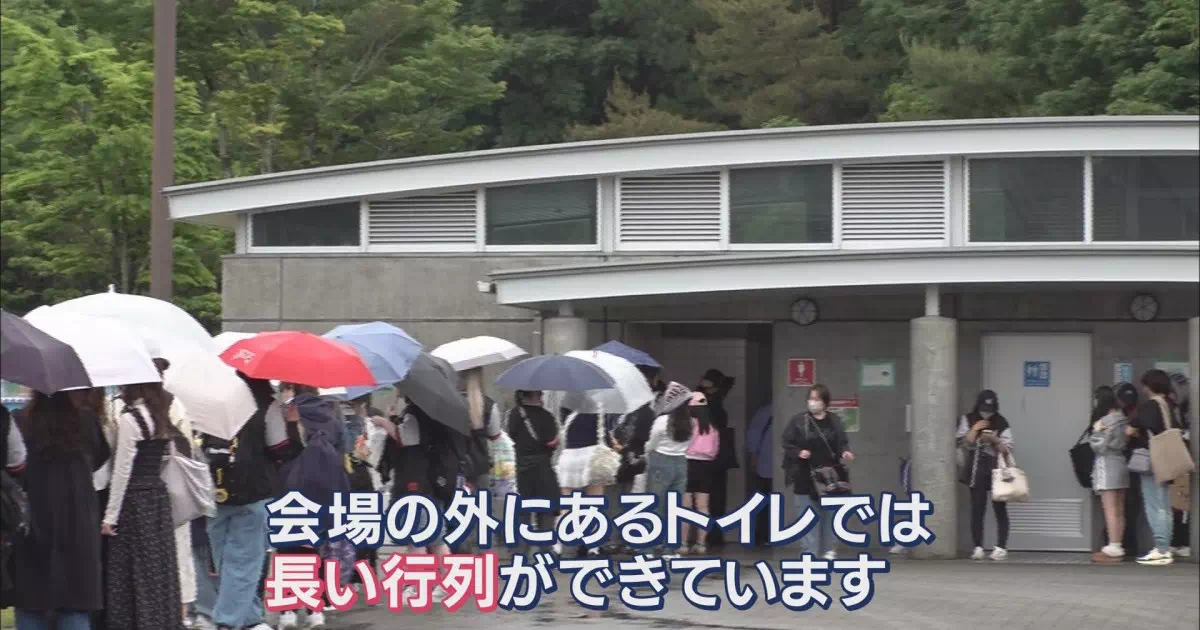

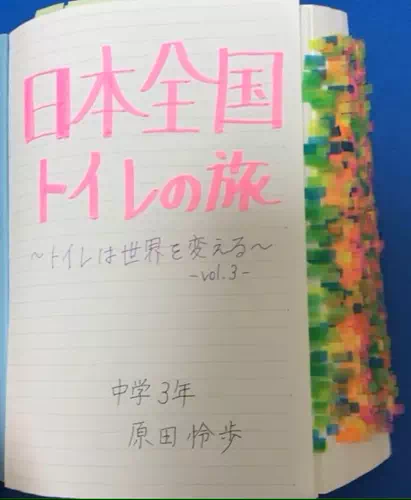

帰国後、原田さんはトイレの研究に打ち込むようになる。身体的な障害を持つ友人も何人かいたことから、東京の山手線を1駅ずつ降りてトイレのバリアフリー状況を調べた。それを皮切りに、空港や公共施設などあらゆる場所のトイレを回った。「日本全国トイレの旅」と題したノートには各所のトイレの設備や感じたことが、ぎっしりと書き込まれている。

高校1年のときには、日米におけるトイレの機能的側面と文化的側面の相互研究を目的に、文部科学省の奨学金プログラム「トビタテ! 留学JAPAN」に応募、アメリカ・アラバマ州へ1年間の予定で留学した(コロナ禍により10カ月で帰国)。帰国後もトイレ研究を続けながら、トイレにまつわる社会課題をマンガにして印刷したトイレットペーパーを開発。クラウドファンディングなどをもとに約200万円を調達し、各地の公共施設などに配ったという。トイレのコンサルティング活動もスタートしていくつかの施設のトイレ改修に携わった。21年には日本トイレ研究所が選ぶ「日本トイレ大賞」も受賞している。

そうしたなかで芽生えたのが、経済的な観点を踏まえたトイレの多様性研究への思いだ。

「マイノリティーに配慮したトイレをつくることは、消費行動と照らし合わせると施設にとって経済的なプラスが生まれるケースが多くあります。ただ、地域の状況によってその効果は大きく変わります。そこに国や自治体がどのくらいの補助金を出したらいいのか。あるいは、自分がこれまで集めてきたトイレのデータを、どう実践に生かしていけばいいのか。そんな研究をしたくなったんです」

最初は断った東大の選抜入試

当初は一般入試で東大を目指し猛勉強に励んだが、高校3年のある日、担任から学校推薦型選抜での受験を提案される。ただ、原田さんは当初、その話を断った。学校推薦型選抜は指定校推薦などとは違い、合格は狭き門だ。不合格になった場合、一般入試で再挑戦することになるが、両方の準備をする余力はなかった。さらに、これまでのトイレ研究での実績はクラウドファンディングや周囲の人のアドバイスなどによって得たものだ。その「成果」を個人の受験に活用していいか迷いがあったからだという。だが、最終的には学校推薦型選抜での受験にも挑戦した。

「学校推薦型の受験なら、経済学部の先生方に自分がやりたい研究について直接評価してもらえます。本当に研究できるのか、東大が最適なのか評価してもらいたくて、受験を決めました」

書類選考、学部教授3人による面接、そして大学入試共通テストを経て、22年、原田さんは東大に合格した。経済学部に進み、トイレの統計調査や設置監修を担う会社「UN&Co.(ウン・アンド・コー)」も設立した。いま取り組むのは産学官の連携だ。

「中学時代にデータを集めていたころから、街中のトイレ情報は行政がPDF化して公表しているくらいで、有効なデータとしてはほとんど活用されていません。だから、まずはそうした情報を集約化することに取り組んでいます。例えばフィルター検索で『車いす・男性』と調べると最寄りの公共トイレが表示される、そんなサービスを自社でつくっています。それにより、地域ごとの『トイレ格差』が見えてくるので、そのデータを基に大学で最適なトイレ配置について研究しています。さらに研究データを活用して、行政や施設に対してトイレの設置や改修を提案しています」

目指すのは、トイレの選択肢が増えた社会だ。とはいえ、トイレは究極のプライベート空間であることから、理想の形は人それぞれ違う。

「多機能トイレとオールジェンダートイレを一緒にしないでほしいという意見は多いですね。それでも、トイレが男性用・女性用の二つだけというのは選択肢が少なすぎます。第三の選択肢が必ずある社会を、まずは目指していきたいです」